이 글은 IMHR이 제공하는 콘텐츠입니다. IMHR은 기업의 문제 해결과 실행에 집중하는 HR 전문가 팀으로, 인사노무 자문, HR 컨설팅, 급여 아웃소싱, 콘텐츠 등 다양한 HR 서비스를 Fit하게 제공합니다. [더 보기]

주 52시간제의 연장근로 이슈

연장근로는 법정근로시간을 초과한 시간을 의미하므로 1일 8시간을 초과한 시간과 1주 40시간을 초과한 시간은 연장근로에 해당합니다. 예를 들어 1일 12시간씩 4일을 근무한다면, 1일 4시간의 연장근로가 발생하고 1주 총 16시간(4시간 x 4일)의 연장근로를 하게 되지만 총 48시간으로 근로시간은 52시간을 넘지 않습니다.

이런 경우 주 52시간 제도를 위반한 것인지에 대한 실무 이슈가 많았는데요. 이와 관련하여 23년 12월 대법원 판결 선고가 있었습니다.

1일 8시간 초과 vs 1주 40시간 초과

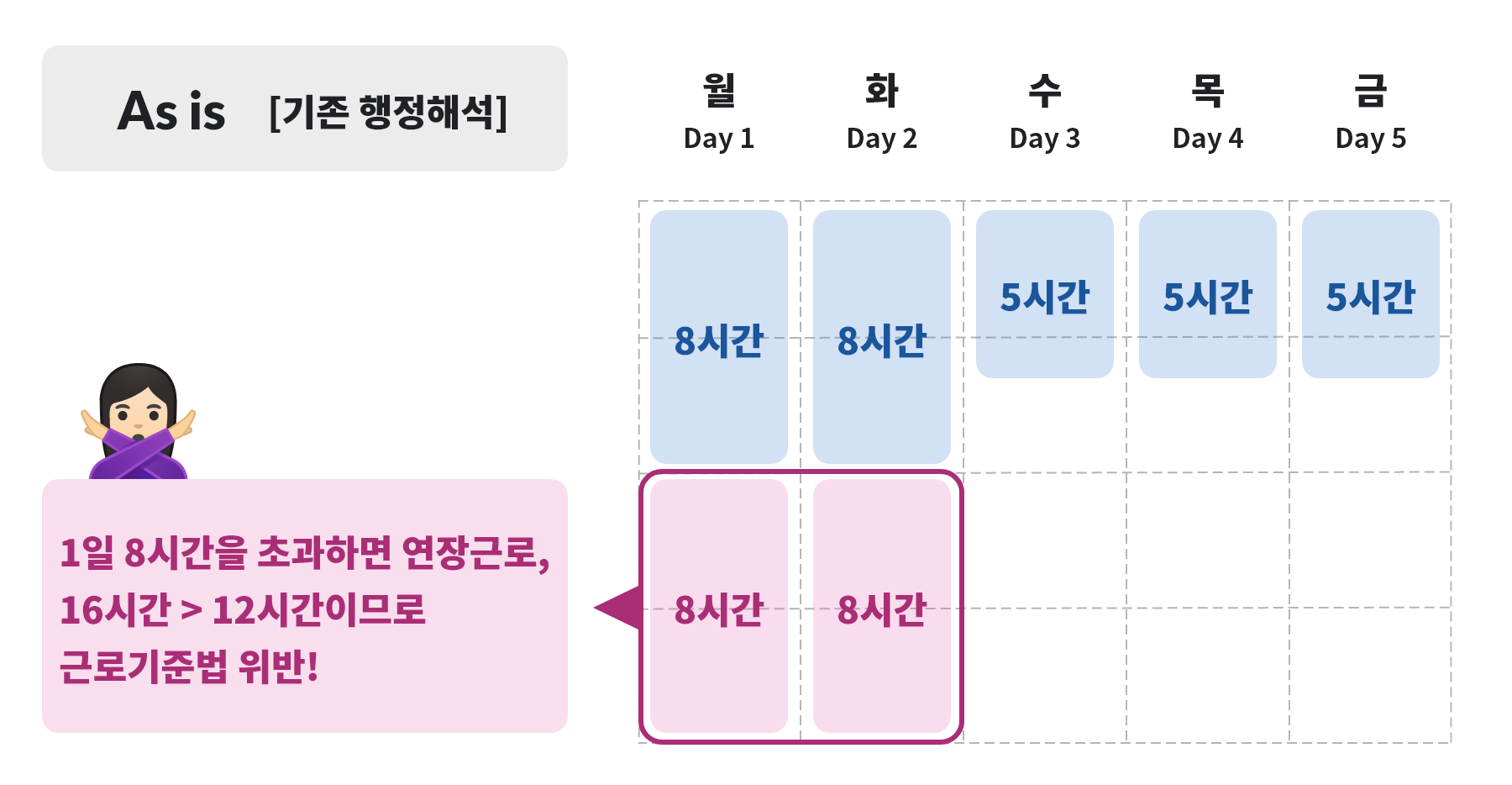

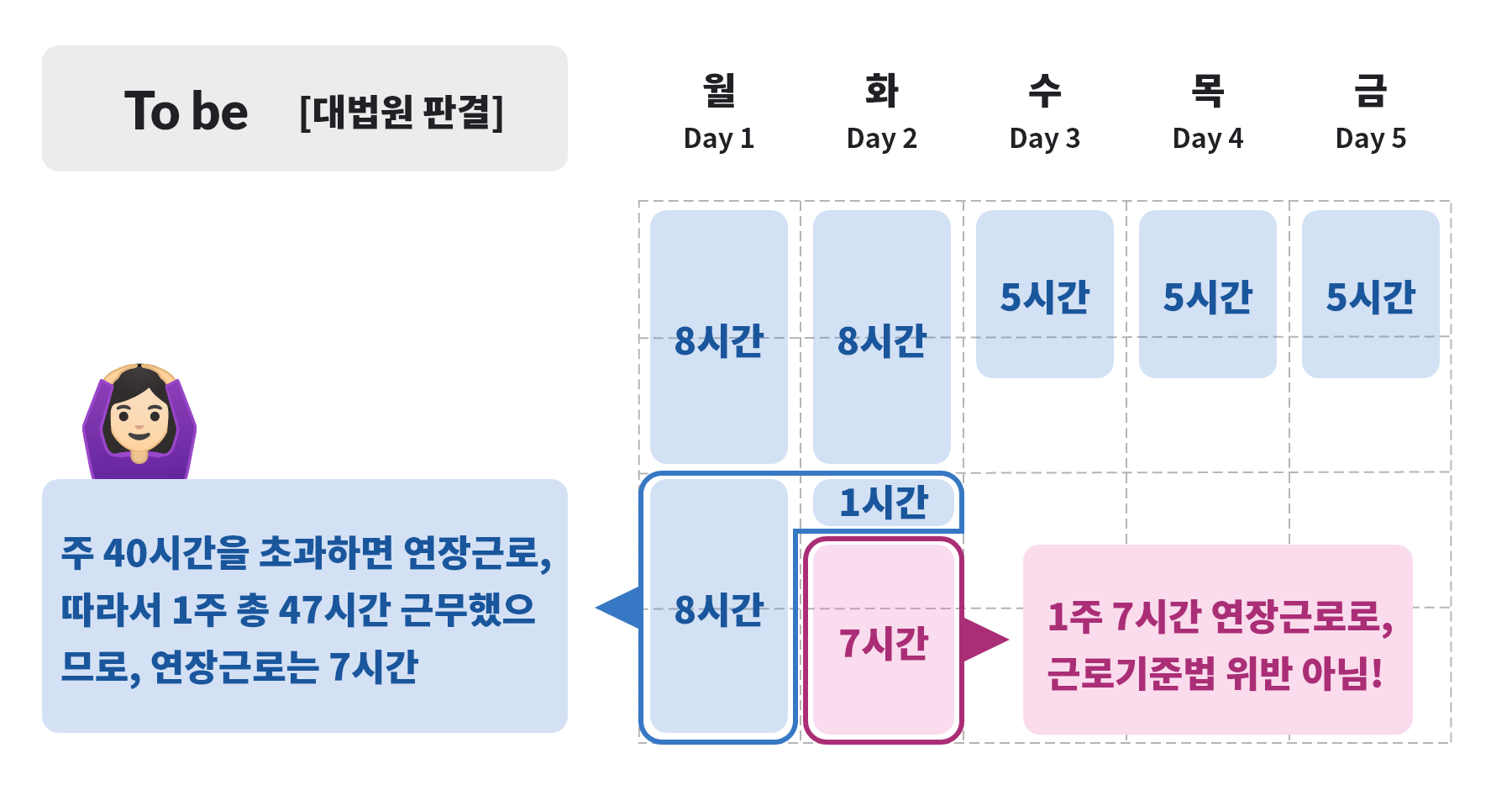

그동안 연장근로는 법정근로시간인 1일 8시간 및 1주 40시간을 초과한 시간으로 이해되었습니다. 따라서 다음과 같이 1주 총 근로시간이 52시간보다 적은 47시간을 근무하였어도, 월-화요일에 각 8시간의 연장근로(1주 총 연장근로 16시간)가 발생하여 주 52시간제 위반에 해당하였습니다.

그러나, 이와 배치되는 대법원 판결이 지난 2023.12.7.에 최종 확정되었습니다. 대법원은 1주간의 연장근로가 12시간을 초과하였는지는 근로시간이 1일 8시간을 초과하였는지가 아니라 1주간의 근로시간 중 40시간을 초과하는 근로시간을 기준으로 판단하여야 한다고 하였습니다.(대법원 2023.12.07 선고 2020도15393 판결)

판단 근거를 살펴보면,

① 근로기준법에서는 1주 단위로 12시간의 연장근로 한도를 설정하고 있으므로 연장근로란 ‘1주간’의 기준근로시간을 초과하는 근로를 의미한다고 해석하는 것이 자연스러우며,

② 1주간의 연장근로시간을 제한하는 기준으로 삼는 규정을 탄력적 근로시간제나 선택적 근로시간제 등에서 두고 있으나, 1일 8시간을 초과하는 연장근로시간의 1주간 합계에 관하여 정하고 있는 규정은 없기 때문,

③ 근로기준법에서 1일 8시간을 초과하거나 1주간 40시간을 초과하는 연장근로에 대해서는 통상임금의 50% 이상을 가산한 임금을 지급하도록 한 규정은 사용자에게 금전적 부담을 가함으로써 연장근로를 억제하는 한편, 연장근로는 근로자에게 더 큰 피로와 긴장을 주고 근로자가 누릴 수 있는 생활상의 자유시간을 제한하므로 이에 상응하는 금전적 보상을 해 주려는 데에 그 취지가 있는 것으로서(대법원 2013.12.18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결 참조), 연장근로에 대한 가산임금을 지급하도록 한 규정은 연장근로 그 자체를 금지하기 위한 목적의 규정은 아니기 때문이라고 판시하였습니다.

즉, 주 52시간제는 1주간 12시간을 초과하는 연장근로 자체를 금지하기 위한 것이므로, 가산임금 지급 대상이 되는 연장근로와 1주간 12시간을 초과하는 연장근로의 판단 기준이 동일해야 하는 것은 아니라는 것이죠.

아울러 고용노동부에서는 2023.12.26. 보도자료를 통해 연장근로시간 계산과 관련된 대법원 판결을 존중하며, 행정해석과 판결의 차이로 현장에서 혼선이 발생하지 않도록 조속히 행정해석 변경을 추진하겠다는 입장을 밝혔습니다.

결과적으로 주52시간제 위반에 대하여는 일주일을 기준으로 주 40시간을 뺀 나머지 시간이 연장근로시간으로 인정됩니다. 다만, 연장근로수당 계산 방식이 변경된 것은 아니므로 1일 8시간을 초과하는 근로에 대하여도 가산수당은 지급되어야 합니다.